世の中には多くのアニメがあり、多くの物語があります。

そのなかにおいて特に脚本や演出や作画のクオリティが光る神回を見ようというのが、このシリーズです。

アニメのプレゼンではなくココが良い!という感想を書くのが主目的なので、ネタバレは含みますがシナリオの解説はしません。

この記事を開く時点で未視聴の人はほぼいないだろうということで世界観やキャラの説明もしません。

仮にそういう方がいたら先に見るかWikiとかを見ながら読んでください。

※なおこのシリーズでは演出の説明などのために本編シーンの一部を引用しております。著作権には最大限の配慮をしているつもりですが、ご指摘あれば削除します。

瑠璃の宝石 7話

放送前には、そこまで話題になっていなかった【瑠璃の宝石】。

制作会社・監督・シリーズ構成・アニメ制作Pなどが「お兄ちゃんはおしまい!」と共通していたこともあり、おそらくめちゃくちゃに作画が良いだろうことや、PVの時点でも際立っていた尋常でなくグラマラスな女性とロリっぽい主人公の組み合わせで期待されてはいましたが、いやしかしここまで跳ねるとは。

現在進行中の2025年夏クールはクレバテスなんかも穴を開けてきましたが、いやほんと毎話驚きを重ねています。こんなに面白くて凄いアニメだなんて。見てよかったです。

さてそろそろ書いていこうと思いますが、今回のテーマは対比。

さまざまな対比を絡ませながら描いた23分40秒の衝撃。放送中の作品に触れるのは初ですが、振り返っていきたいと思います。

輝く石を手放した過去

幼い頃はこの世界の沢山のものが新鮮で、少し目を向ければそこには不思議が散らばっていた。何も知らないからこそ知っていく喜びを毎日毎時間浴び続けられていた。飽きても飽きても他の興味が手招いていた。

そうした環境の中で没頭できる何かに巡り合えることは幸運なことで、ただそれを理解してくれる存在が身の回りにどれだけいるかによって残酷ながら人生のハードルは大きく変わってしまう。

硝子にとって輝く宝のように見えた石は、周りの子にとってはその辺に転がるものでしかなく、先生にとっても子供が拾ってきたもののうちの一つでしかありませんでした。

子ども達に向かって楽しげに話す硝子は上手。先生に話す硝子は下手。理解してもらうことが出来ず、硝子は「価値のない石を集める変な子」とされてしまいます。そして硝子の拾った石は明るいグラウンドに捨てられ、先生は暗闇へと硝子の手を引いていくのでした。

自分にとって価値があると思っているものを否定されるのは大人ですらショックを隠せないもの。幼児の硝子は家に帰るとお母さんに泣きじゃくるのですが……。

硝子を慰めるお母さんに差している光は家の外にある輝き。その輝きは硝子が見つけたものなのに先生によって外に捨てられてしまったため(実物は持ち帰っています)、硝子の顔には影が落ちています。

お母さんは「そのままで良い」と言ってくれますが、やはり親としては狭く険しい道よりも安全な道を歩んでほしいもの。「好きなものは趣味のままの方が良いと思う」と語るお父さんだって、幾つもの夢を趣味に落とし込んで今に至るわけです。

不幸にも両親の話を聞いてしまった硝子。やっぱり石を集めるのは普通じゃないんだと落ち込んでしまいます。手から零れ落ちた石は光の中で輝きますが、硝子は光とは隔てられた影の中。

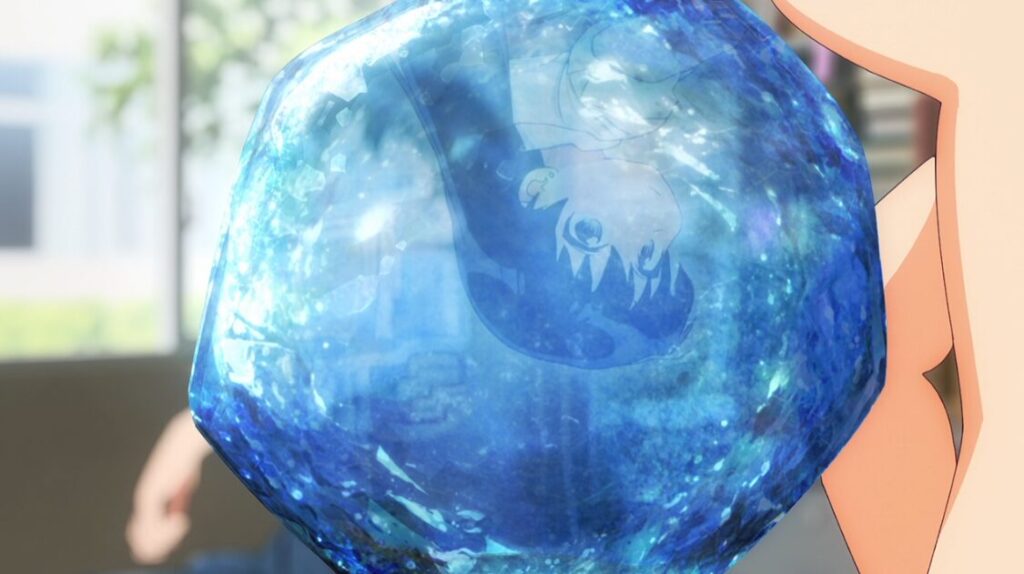

石の輝き、アニメ的には撮影処理でのクロスT光から朝日の光を表現したクロスT光へと繋げるトランジション。この演出によって、「硝子が拾ってきた石の持つ輝き」=「窓の外の輝き」という比喩を分かりやすく提示しています。これは親切ですし明確、何よりオシャレです。

(※T光=透過光)(※トランジション=カットとカットの間の画面の転換におけるエフェクト)

私はまだまだアニメを勉強中で沢山のアニメを見たとは言えない立場ですが、クロスT光からホワイトでクロスT光につなげるのは、あんまり見ない気がします。これ凄く良いですね。初見時、OP入ってから思わず一時停止しました。予感にうずうずしたんですよ。あっ、これは凄い回がきたのかもしれないと。

このシーンが印象的なのは分かりやすく輝きの比喩を提示されると同時に、カーテンが閉まっていて硝子にはほとんど光が差し込んでいないのが、ここまでの十年くらいありそうな時間ずっとこの輝きに照らされてこなかったのかなって思いを馳せるから。

物語って往々にして救いがあって、報復があって、因果関係がある。何かを提示されたら基本的にはそれに対するアンサーがある。カーテンが閉じられているということは、開けられるってことなんですよ。その期待感。そのワクワクがたまらないんですよね。

あの日拾った石を、硝子は今でも大切にしている。でもその気持ちには鍵をかけている。それは周りには受け入れられないものだから。自分だけでも大切にしたくて、鍵をかけて守っている。

幼いころの笑顔と対照的に落ち着いた雰囲気の今の硝子に、胸が苦しくなります。光の中に落とした輝きを拾えないまま、彼女は一歩を踏み出せないまま、影の中でずっと生きてきたんです。

瑠璃との出会い

アバンでは硝子の過去を描きました。この回で初登場する硝子というキャラは一体どういう女の子なのかを提示したうえで、この作品の主人公である瑠璃との出会いに繋げます。

いつものように出かける硝子。やはり外にある輝きは見てないし、その顔には影が落ちています。両親との会話にも活力はなく、アバンから繋がっています。一方ここで扉を開けることで彼女は外の世界へ出かけるのです。そして物語が始まります。

家から出るときに靴を履くのは順行。自転車を押して歩くのも順行。このあと海に出かける瑠璃達を目で見送るときも上手。この回の主役たる硝子は上手に置かれて順行に向かうわけですが、このカットでは硝子は下手から上手にある”ゴミ”を見ています。

ピン送りで硝子が見つめる先に意識を向かせられた視聴者は、これまでの話数から「あの青く光るものはこの回での宝石なのではないか」と思うわけです。でも彼女にとってそれはゴミでしかないので興味も示しません。

(ピン送り=ピントの送り。ピントを手前から奥や奥から手前へとずらすことで視線を誘導します)

しかし視聴者の予想通り、この”ゴミ”が7話におけるアイテムなので、このカットだけ硝子はポジションが劣後するんですよね。したがって下手、逆行になる。ここだけ切り替わっているから印象も強めています。こういう僅かな積み重ねが大きな感動に繋がります。

硝子と同じように瑠璃も青く光る何かを見つけます。もちろん同じ個体ではないでしょうが、意味としては同じものです。

見送った硝子とは違い、興味を持って瑠璃は拾い上げます。疑問に対してすぐに行動するのは瑠璃の素晴らしいところです。「見送った硝子/拾う瑠璃」の構図になります。

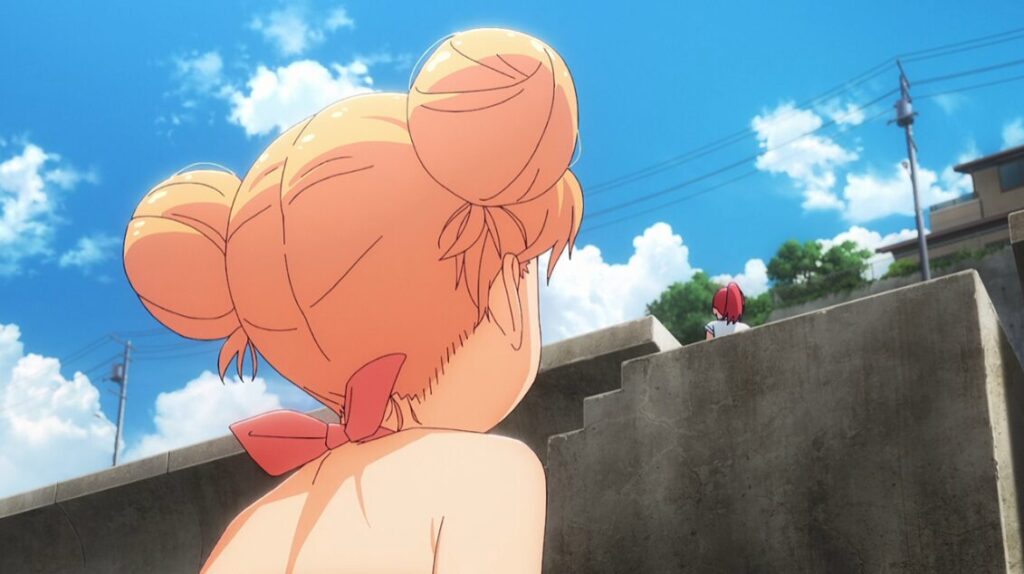

そして邂逅。光る何かの正体を瞬時に見破る硝子は上に立っています。このシーンにおける視点は瑠璃ですから彼女が上手。瑠璃はどんな石だろうと考察しますが、硝子は「ガラスよ」とバッサリ言い放ちます。

ここでも彼女の顔には影が落ちていて、しかも「なんの価値もないもの」とまで言います。自分と同じように石に興味を持っているのかと期待して瑠璃に声をかけたのかもしれませんが、結局は彼女にとってみれば既知のゴミを拾って綺麗な石だと勘違いしているだけの少女でした。

去っていく硝子を見送る瑠璃。ここで瑠璃は下手に移動しています。アクションを起こした上手の瑠璃から、ガラスだと見抜けなかった下手の瑠璃へ。少なくともこの辺りの海岸における鉱物の知識は硝子の方が優っているので彼女が上手になります。

イマジナリーラインを跨ぐのは印象付けるため。瑠璃よりも鉱物に詳しい硝子は独学で調査までしていました。ここまでの話数で勉強してきた瑠璃よりも優位にあることを提示します。「知っている硝子/知らない瑠璃」の構図です。

このAパート前半における瑠璃と硝子の出会いは、瑠璃と硝子の対比を見せています。影の中にある硝子に対して光の中にいる瑠璃。硝子の方が知識はありますが、瑠璃の方が研究者です。

この7話は硝子が研究者への一歩を踏み出す回なので、この対比を使って瑠璃と硝子の立ち位置の違いを意識づけています。

研究者 伊万里曜子

硝子よりも瑠璃の方が研究者だというのを前項で書きましたが、研究室内での会話により瑠璃よりも大学院生の2人の方が研究者であるというのが(当たり前ですが)提示されます。

そしてその大人2人は本物の鉱物学の研究者であり、この日、硝子は瑠璃とガラスを通じて運命的な出会いを果たすわけです。

凪にすらガラスだと断定されてしまいガッカリした瑠璃に対して、曜子は「ゴミではあるかもしれないが何の価値もないわけではない」と言います。硝子の認識は学術的には正解でしたが、その孤独な主観に基づいた修飾語には曜子が反対します。

民俗学にも詳しい曜子は鉱物学の知識でこそ凪に劣りますが、別分野の知識によりアプローチできる立派な研究者なんですね。そして曜子主導でフィールドワークに来ました。

このカットも視点である硝子が上手。物理的には見下ろす角度ですが、画面構成としては平行な順行。研究者たる曜子達は下手側、つまり未来側に置かれます。硝子の将来の姿だからです。

それにしてもこの作品のキャラは本当に胸がデカい。この距離でこれだけハッキリ見えるなんて、いったい何カップだと。唯一にして最大の深夜アニメ要素ですね。

なぜかゴミを探している大人たちと瑠璃。何をしているんだろうと眺めていたら「ゴミの多い海岸を教えてほしい」と言われて、この表情。何の価値もないはずのゴミを一体なぜ彼女たちは求めているのだろう。それが始点でした。

硝子が何の価値もないと断じたガラスに、何の価値もないわけではないと言った曜子。彼女が言及した価値とは、このガラスは時代と共に消えゆくもののうちの一つだということでした。

「時代を超えて届いた歴史」。素敵なセリフです。鉱石に対して途方もない年月の歴史があることがこれまでの話数では示されていたなかで、このガラスは人工物であり鉱石に比べれば極めて短期間で生まれ消えていくもの。その価値に気づけるのは曜子だからこそであり、硝子も認めたのでした。

これまで価値のないゴミだと思っていたガラスを拾いあげた硝子は、ここで初めて太陽の輝きを見つめます。その輝きは上述したようにあの日拾った石の輝きです。

このAパートでは「幼き硝子にとっての石/曜子にとってのガラス」の対比があったわけです。

幼い硝子が拾った石が周りの子からはゴミに見えていた。けれど硝子だけはその輝きに価値を感じていた。硝子にとってゴミでしかないガラスに、しかし曜子は価値を見出している。

あの日の友達が石を集める硝子を変だと思ったように、硝子もまたガラスを拾い集める曜子は変に見えていました。ですが曜子のおかげで、硝子はその価値に気付くことが出来ました。理解し共感できたことで硝子はあの日の友達のポジションから石が持っていた輝きに目を向けられたのです。

影が落ちていた硝子の顔が光で照らされていきます。まだこの時点で視聴者は硝子と出会って15分とかなのですが、既に感慨深いものがありますよね。初見時はまずここで泣きました。

幕間・印象的なカット

印象的なカットを紹介するコーナーです。

瑠璃が友達に引かれて外に向かうなかで、硝子は教室の中に。境界線を踏み越えず閉鎖的になってしまっているのを表現しています。影から撮るショートライティングがこの話数の硝子には多く採用されていますが、それがシリアス感、シネマ感に貢献しています。

このカットは作画を語りたい。瑠璃が浮き輪で仰向けの状態からうつ伏せに回転して、そのまま友人に水をかけるシーンです。あえて中割っぽいところで止めましたが、いやはや、凄い作画力。この動き何回も見返せますね。こんなの描けたらキャラを動かすのが楽しいだろうなぁ……。

ぜひ映像で見てください。だいたい6分くらいのシーンです。

以前の話数で「瑠璃は石の向こうに何が見える?」と凪に言われていた瑠璃。何か気になることがあればすぐ凪に尋ねる瑠璃ですが、石の向こうには凪も見えているわけですね(まぁ石ではなくガラスでしたが)。

研究室のシーンから一連の構図を紹介。

宝石を見つけたのではないかと興奮している瑠璃は上手。

瑠璃が見つけたのは硝子も言っていたように、ただのガラスでした。残念そうな瑠璃は下手に。

ただのガラスではないと言われ、再びわくわくが押し寄せてきた瑠璃は上手に。

瑠璃が主体的になっているシーンでは彼女が聞き手かどうか関係なく上手に置かれていて、これは彼女が主人公だからというのもありますが、キャラを立たせている良いカメラだと思います。

冒頭のクロスT光つなぎのホワイトアウトのトランジションも素晴らしいものだと書きましたが、ここの太陽光を強調したトランジションも素晴らしいです。

明らかにオーバーな、きわめてアニメ的な光が走り、その前後にフレアを入れることで太陽光であることを補足しています。作画で引いていくクレーン的(ドローン的?)なカメラも素晴らしい。素晴らしいばっか言ってますけど、素晴らしいんですよ。

実写だったらこういうのは手前に何かしらの塔だったり鳥だったりを通過させて場面転換するのが多いかなと思いますが、いやこれは素晴らしい光でした。

この作品は海や川の水の表現にしろ鉱物の表現にしろひたすらに撮影さんの凄さを感じるわけですが、ここで敢えてのコレというのが、そこにあるから使わない選択肢が存在するんだというものを感じますね。

知る喜び、学ぶ楽しさ、調べる姿は研究者

硝子が輝きを封印してしまうアバン、その輝きを再び見つめられたAパートときて、Bパートではかつてのように楽しく学べるようになった硝子が瑠璃とともに勉強しながら研究者となるまでを描きます。

拾ってきたガラス瓶を並べて、色について疑問を持つ瑠璃。硝子も分からず、伊万里に聞きます。

このカットでは、出会った当初は対角線上だった2人が横に平行です。Aパートで海岸に降り立ったところから2人は物理的には並び立つ立場ではあるのですが、ここでは硝子もガラスに興味を持つ側となったことでより距離が縮まっています。

その関係性の変化を、身長も異なる2人を互いに屈ませることで画面上での並行を生み出し、一緒になってガラスの勉強をしている友達として表現しているのです。自然で素敵な絵コンテです。

ガラスは普通に作ると青くなると説明する曜子に、ケイ素は無色のはずだと語る硝子。硝子がよく学んでいることが伝わりますし、瑠璃はそんな硝子に感嘆していることも伝わります。

ここでの曜子のセリフはとても素敵です。良い質問をした硝子のことを「勉強してるね」と褒めた後で、「忘れちゃいけない」ものとして不純物の存在を教えます。ただ酸化鉄の存在を教えるだけでなく、着眼点から教えているのです。

単体の知識では一対一の学びにしかならないけれど、着眼点、注意点、思考法などを学べば次の発見や疑問にも活かされます。これは質問できる環境だからこその学びでもあり、独学ではなかなか学習することが難しいことです。

頼りになりそうな方が凪さん、そうじゃないのが伊万里さんと紹介する瑠璃。飾らないところは瑠璃の長所ですが結構失礼なことを言っています(笑)。

ただまぁこれはキャラクター間の関係として瑠璃が圧倒的に劣位にあるというのが大前提として存在しますし、加えてこの回においては頼りになるとされる凪よりも曜子の方が知識で優っているので許されるわけですね。何も考えずに曜子活躍回以外でこういうセリフは入れない方が良いです。

瑠璃に対して硝子は「頼りになりそうな方が伊万里さんよね」と返します。これも当然の反応で、硝子は今日初めて会ったので曜子の方が知識量あるように感じているわけですね(実際にガラスに関しては曜子の方が詳しい)。

ここも「瑠璃にとっての凪/硝子にとっての曜子」の対比があり、つまり感じ方は主観的なものだから見方によって(あるいは受け手によって)異なるものという意味をもったやり取りなんですね。もちろんガラスと石の話とも重なります。

この対比を分かりやすくするために、次のカットでは同じく水平線の高さに曜子の顔を置いています。水平線をラインとして、硝子と曜子を繋いでいるんです。したがってこれはやや特殊ではあると思うのですが、水平線は水平でありながらリーディングラインでもあるように感じました。

銀化ガラスの話でも、時間経過によるガラスの変化の話があります。ガラスは人工物ですが、これもまた鉱石と同じように時間を経て輝きを放っているわけですね。ガラスと石の対比です。

この話を象徴するセリフの一つでもある瑠璃の発言、「文明の力で出来たガラスと、自然の力で起きた劣化。両方あってできたのが銀化ガラスかぁ。もうただのガラスって感じじゃないね」は、端的にまとまっていて良いセリフです。

この7話のタイトルが【渚のリサイクル工房】であり、それはゴミとして捨てられたガラスが時を経て宝石のような輝きを放つことにかかっています。まさしく渚(海)での劣化がリサイクルしたわけですね。

ゴミではあるが、価値はある。この話のまとめでした。

やたらと物知りなお姉さんは、大学で鉱物の研究をしていた。研究者なんて遠い存在のように感じていたし、目指すことを口になんてできなかった。けれどこんなにも身近にいたし、その環境に身を置けばずっとこういう人たちとこういう研究ができる。

夢が一気に形になって、現実的な目標へと変わる。その瞬間に封印していた引き出しの鍵が開けられたのが凪さんが車のエンジンの鍵を回す比喩で示唆される。心が震えて走り出していくのを車の発進とかけている。

これは素晴らしい演出でした。物の動きを心の動きとリンクさせるのは常道ではありますが、自然ですし、こういうのはアニメ向きだなと感じます。この演出をするうえで輝いているのは凪さんの動作や硝子の動き。小さく細かいところですが、こういうのが際立たせます。作画力あってこそ、キャラの演技が凄く良いですよね。直線的でないというか、AからBの間にCがある感じ。

ぶーんと排気される瞬間、あえてその画を撮りながら音を入れないのも洒落てます。もうその車、エンジンが比喩であることは誰の目からも明らかなので、主張させる必要がない。引き算の演出です。

夕焼けを挟んで瑠璃、凪、曜子が下手(未来)。硝子は上手にいます。そこから……。

硝子は輝きの向こう側に立ちます。瑠璃や凪や曜子がいた方向、つまり研究者の側です。研究者としての道を歩みだした彼女は改めて強い輝きを見ています。あの日封印してしまった輝きを見る、Aパートからの反復が強調の効果を生んでいて、素晴らしいです。

おわりに

複数の対比を展開しつつ、初登場ながら硝子へ一気に視聴者を引き込んだ、まさに神回ともいえる瑠璃の宝石7話を見てきました。

この記事を書いている2025年9月現在において、私的には今年一番の神回だったのではないかと言いたいですね。ぷにる、アポカリプスホテル、メダリスト、前橋ウィッチーズ、ある魔女が死ぬまでなども良かったですが、いやぁこれを超える衝撃って今年まだ残ってたりするんですかね。

主要スタッフ(敬称略)

| 原作者 | 渋谷圭一郎 |

| 監督 | 藤井慎吾 |

| シリーズ構成 | 横手美智子 |

| 脚本 | 藤井慎吾 |

| 絵コンテ | 澤真平 |

| 演出 | 堀雅歩 |

監督脚本なんですよね。この回。それだけ勝負してたのかな。

絵コンテは本当に素晴らしかったですね。もちろんどこまでが脚本なのか、どこまで監督チェックや演出や作画で改変されているか分からないのですが、これは良かったなぁ。

Twitterでファンの方が書いていたのですが、硝子の過去は原作ではもっと後で描かれているようです。だとすれば、これは良いシナリオ変更でしたね。ここまで未登場ながら、一気に硝子へも愛着がわきました。特殊EDも効果的だったなと思います。

素晴らしいアニメーション、素晴らしい物語、素晴らしい演技でした。ありがとうございました。